Die jüdische Gemeinde Laupheim und ihre Zerstörung

Gedenkbuch Seiten 111 - 115

BERGMANN, Marco,

Ulmer Straße 69

|

Sehr geehrte Frau Lincke, sehr geehrte

Vorstandsmitglieder ich schreibe

Ihnen mit der Bitte um Ihren Rat und eventuell Vermittlung im

Zusammenhang mit der Rückgabe von mutmaßlich unrechtmäßig erlangten

Gegenständen aus der Zeit des Nationalsozialismus.

Mit freundlichen Grüßen Christoph Meyer

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister

Bergmann, sehr geehrter Herr Dr. Niemetz, ....... Daher kam mir der Einfall, dass man womöglich eine Vitrine mit den Figuren und ihrer Geschichte in der Musikschule aufstellen könnte. Dann wären sie wieder an dem Ort, von

dem sie einst gestohlen wurden und die Schüler des Gregorianum

hätten die Möglichkeit, sich mit der Geschichte des Gebäudes

auseinanderzusetzen, in dem sie lernen. Soweit ich weiß, gibt es

dort bisher auch keinen Hinweis auf die Geschichte der Villa

Bergmann. Ich hoffe, dieser Vorschlag ist in Ihrem

Sinne und freue mich, von Ihnen zu hören, mit freundlichen Grüßen Christoph Meyer

|

Christoph Meyer (2.v.l) übergab an die Familie Bergmann eingens angefertigte Dublicate der Elfenbeinfiguren.

|

Rückkehr der geraubten Elfenbeinfiguren

1937 konfiszierten die

Nationalsozialisten Hab und Gut des ins Ausland geflohenen jüdischen

Laupheimer Unternehmers Marco Bergmann. Dank einer hartnäckigen

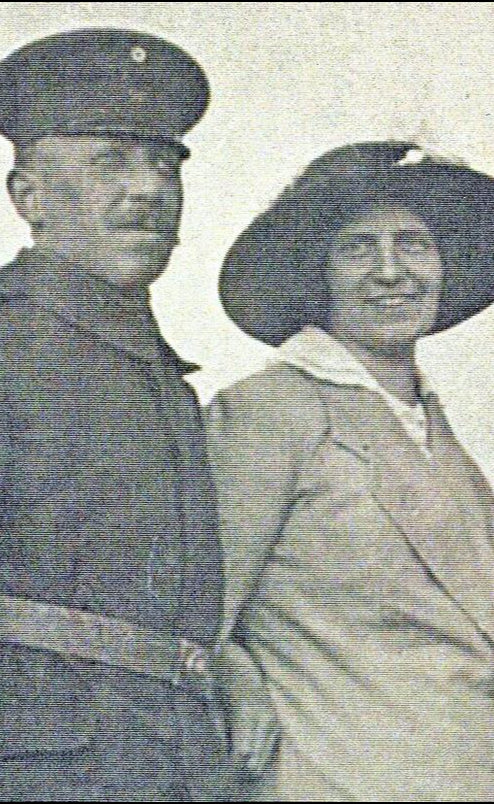

Spurensuche wird ein Unrecht zurechtgerückt. Roland Ray Eine kunstvoll geschnitzte Dose aus Elfenbein hat Christoph Meyer als Kind fasziniert. Sie stand bei seiner Großtante „Liesel“, die im Raum Stuttgart lebte, im Wohnzimmer. Als sie 2001 starb, fragte ihr Sohn, Meyers Patenonkel, den damals 18-Jährigen, ob er aus dem Nachlass gerne ein Andenken hätte. „Die Dose fand ich immer so schön“, sagte der junge Mann. Die sei nicht mehr vorhanden, antwortete der Onkel und deutete, offenbar unangenehm berührt, eine unrühmliche Vorgeschichte an, mit einem jüdischen Fabrikanten und einer Villa in Laupheim. Foto: Im Ersten Weltkrieg wurde Marco Bergmann 1915 eingezogen. Er diente bei der Infrantrie, später als Kraftfahrer. Das Bild zeigt ihn und seine Frau Elsa.

Foto: Am nördlichen Stadtrand von Laupheim ließ der jüdische Unternehmer Marco Bergmann 1912 eine epräsentative Villa bauen. Das Foto stammt von 1914, der Park um das Haus wuchs damals noch heran. Mag sein, dass die Großtante die Versteigerung genutzt hat. Vielleicht hatte sie auch Zugang zu der zeitweise herrenlosen Villa, die nur wenige Meter von dem Haus entfernt liegt, in dem bis 1937 Kathi Nördlinger wohnte. Im Adressbuch von 1938 wird Nördlinger hingegen in der Ulmer Straße 64 – dem Bergmann-Anwesen – geführt. Der Lokalhistoriker Karl Neidlinger hält es für möglich, dass ihr dort ein Zimmer für kurze Zeit als Übergangsquartier diente. Ob es wohl Nachfahren gibt, denen man die Elfenbeinfiguren zurückgeben kann, fragte sich Christoph Meyer. Die Laupheimer Gesellschaft für Geschichte und Gedenken vermittelte ihn an Ann Dorzback; die 103-Jährige lebt in den USA, sie ist Marco Bergmanns Nichte. „Es war für mich sehr wichtig, mit jemandem zu sprechen, der die NS-Zeit durchlitten hat“, sagt Meyer. „Ich habe mich für meine Verwandten entschuldigt.“ Er betrachtet es als großes Glück, dass seine Suche erfolgreich war – „oft ist ja niemand mehr da“. Ann Dorzback stellte den Kontakt zu

Marcos Enkeln her. Einer von ihnen, Ron Bergmann aus New York, griff

den Faden auf und man kam überein, die Elfenbeinfiguren der Stadt

Laupheim als Dauerleihgabe anzubieten. Am 27. Januar, dem Gedenktag

für die Opfer des Nationalsozialismus, kehren sie an ihren früheren

Standort in der Villa Bergmann zurück, in der seit 1992 die

städtische Musikschule untergebracht ist. Sie werden in einer

Vitrine ausgestellt. Eine Tafel am Gebäude informiert künftig über

die wechselvolle Geschichte des Hauses und den Erbauer. Marco

Bergmann erkämpfte nach Kriegsende vor Gericht die Rückgabe der

zwischenzeitlich „arisierten“ Firma. 1952 starb er bei einem

Autounfall. Danach übernahm Heinrich Freund das Unternehmen, es

firmiert bis heute unter dem Gründernamen. Bis 2018 waren Angehörige

der Familie Bergmann stille Teilhaber. Vor allem aus China bezog seine Firma

unbehandeltes Menschenhaar, das gebleicht und gefärbt und danach zum

Beispiel für Haarnetze und Perücken verwendet wurde. Ob die Dose

Teil der Sammlung war, ist unklar; sie gilt als verschollen. Auf eigene Kosten haben Meyer und

Familienmitglieder im 3-D-Druck-Verfahren Kopien der

Elfenbeinfiguren herstellen lassen. Meyer möchte sie Ron Bergmann,

den er am 27. Januar in Laupheim trifft, schenken. |

|

Geraubte Elfenbeinfiguren wieder

in der Villa Bergmann Sieben Figuren aus Elfenbein, die einst von den Nazis zwangsversteigert wurden, sind seit Montag zurück in Laupheim. Das ist vor allem einem Mann zu verdanken. Anna Berger - Schwäbische Zeitung vom 29.01.2025 Die Geschichte der sieben Elfenbeinfiguren, die einst von den Nazis aus der Villa Bergmann in Laupheim geraubt wurden, klingt wie aus einem Roman – mit allem, was dazu gehört. In der Geschichte geht es um Schuld und Wiedergutmachung, Glück und Zufall, Enttäuschung und Freude. Held dieser Geschichte ist Christoph Meyer, der als Auslandskorrespondent für die Deutsche Presse-Agentur in London arbeitet und getan hat, wovor sich viele sträuben: Er stellte sich der Vergangenheit und beschäftigte sich mit der Rolle, die seine Vorfahren in der NS-Zeit gespielt haben. Wenn auch nicht direkt beteiligt am Holocaust, so waren sie doch NSDAP-Mitglieder und, so beschreibt es Meyer, Anhänger einer menschenverachtenden Ideologie, die zur Ermordung von rund sechs Millionen Juden führte. Angetrieben wird die Geschichte durch das besagte Elfenbeinensemble, handgeschnitzte Figuren aus Japan, die der jüdische Fabrikant Marco Bergmann vermutlich von einer Geschäftsreise in Asien mit nach Laupheim gebracht hat, wo er Teilhaber der 1873 gegründeten Haarfabrik J. Bergmann & Co. war. Zwölf Stück sollen es ursprünglich gewesen sein. Laut Michael Niemetz, Leiter des Museums zur Geschichte von Christen und Juden, zierten sie in den 1930er-Jahren das elterliche Schlafzimmer in der Villa Bergmann in der Ulmer Straße 64. Wie die 1912 errichtete Villa selbst wurde das Inventar im Jahr 1937 von den NS-Behörden beschlagnahmt und zwangsversteigert. Marco Bergmann und seine Frau Else waren kurz zuvor vor den Nationalsozialisten in die USA geflüchtet. Am Montag, 27.01.2024, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, sind sieben Figuren aus der Sammlung an den rechtmäßigen Ort zurückgekehrt. In der Villa Bergmann, die heute die städtische Musikschule Gregorianum beherbergt, sind sie nun in einer Vitrine zu sehen. Die Enkel des einstigen Hausherren haben sie der Stadt als Dauerleihgabe überlassen. „Ich hoffe, dass diese wunderschönen Figuren hier so lange gezeigt werden wie möglich“, sagte Ron Bergmann bei der Übergabe im Namen seiner Familie. Sie stünden symbolisch für einen Akt der Versöhnung und dafür, dass es nur einen Menschen brauche, um diese Versöhnung zu ermöglichen. Für den Bergmann-Enkel ist dieser eine Mensch Christoph Meyer. Als „ausgezeichneter Rechercheur“ arbeitete er die Nazi-Vergangenheit seiner Vorfahren auf. Als er dabei auf sieben Elfenbeinfiguren stieß, machte er mithilfe der Laupheimer Gesellschaft für Geschichte und Gedenken die rechtmäßigen Besitzer der Nazi-Raubkunst in den USA aus. „Was ich über meine Familie herausgefunden habe, ist etwas, das ich mit Sicherheit mit Millionen von Menschen teile“, betonte Meyer auf Englisch, da die Nachfahren von Marco Bergmann größtenteils nur wenig Deutsch sprechen. Seine Geschichte, die für ihn in erster Linie eine persönliche ist, habe darum eine politische Dimension: „Es ist leicht, sich mit Erinnerungskultur zu beschäftigen, wenn man die Schuld auf andere abwälzen kann.“ Das hätten auch seine Vorfahren getan: „Sie haben den Eindruck vermittelt, dass sie sich nicht an dem Hass und der Verachtung in dieser Zeit beteiligt haben.“ Es habe ihn erschüttert herauszufinden, dass das eine Lüge war. Dass es in seiner Familie NS-Raubkunst gibt, erfuhr Meyer in Ansätzen bereits 2001. Damals war seine Großtante „Liesel“, zu der er ein sehr enges Verhältnis hatte, gestorben. Liesels Sohn, Meyers Patenonkel, habe ihn damals gefragt, ob es etwas gibt, das er gerne hätte aus deren Wohnung im Großraum Stuttgart. Da erinnerte er sich an eine handgeschnitzte Elfenbeindose, die er als Kind bewundert hatte. Als er danach fragte, reagierte sein Patenonkel jedoch kurz angebunden, erklärte, dass die Dose nicht mehr da sei und sie aus einer Villa jüdischer Fabrikanten stamme. Für ihn sei das Kapitel erstmal abgeschlossen gewesen, bis er rund 20 Jahre später während der Corona-Pandemie die Entnazifizierungsakten seiner Groß- und Urgroßeltern und seiner Großtante sichtete. „Ich habe meine Großtante geliebt. Für mich war sie die würdevollste Frau, die man sich vorstellen kann. Ich verdanke ihr viele meiner eigenen Werte.“ Es sei darum ein Schock für ihn gewesen, zu sehen, dass ihre Akte die dickste war. Er erfuhr, dass sie nach dem Krieg beschuldigt wurde, eine sehr enthusiastische Nationalsozialistin gewesen zu sein. „Herauszufinden, dass Menschen, die ich liebe und bewundere, von dieser Ideologie eingenommen waren, war eine sehr schmerzhafte Erfahrung für mich.“ Als er daraufhin nochmals das Gespräch mit seinem Patenonkel suchte, holte dieser die Elfenbeinfiguren aus der „Villa Bergmann“ vom Dachboden und übergab sie Meyer. Wie genau die Figuren in den Besitz seiner Großtante gelangt waren, konnte Meyer trotz weiterer Recherchen nicht herausfinden. Möglich sei, dass sie die Schnitzereien auf einer Zwangsversteigerung im Dezember 1937 in Ulm erworben hat, auf der das Inventar der Villa für gerade einmal fünf Prozent des tatsächlichen Wertes verscherbelt wurde. Vielleicht hatte sie aber auch Zugang zur zeitweise herrenlosen „Villa Bergmann“ nach der Flucht der Familie. Liesel habe in den 1930er-Jahren nämlich mehrfach ihren Verlobten in Laupheim besucht und sei während dieser Aufenthalte in der Villa untergekommen. Ihr späterer Schwiegervater arbeitete für die Haarfabrik und habe darum in dem Gebäude gelebt. Für ihn sei es jedoch nicht wichtig, wie seine Großtante an die Figuren gekommen ist. Was ihn beschäftigt ist, dass sie sie hatte: „Ich weiß nicht, wie sie darüber dachte. Aber sie hätte sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen müssen.“ Gleichzeitig empfindet Meyer es als Glück, dass etwas da war, was er zurückgeben konnte – und dass es noch Nachfahren gibt, die die Raubkunst entgegennehmen konnten. Nicht zufällig wurde für die Übergabe an die Stadt Laupheim der 27. Januar ausgewählt, der Tag, an dem sich die Befreiung von Auschwitz zum 80. Mal jährte. Dieser biete Anlass, an die Opfer nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten zu erinnern, wie Oberbürgermeister Ingo Bergmann betonte. Ähnlich formulierte das Ron Bergmann. Gleichzeitig hob er hervor, dass der Blick in die Vergangenheit immer auch mit der Gegenwart verknüpft werden müsse. „Was in diesen dunklen Tagen geschehen ist, geschieht auch heute, beispielsweise in Gaza.“ Dass die Figuren nun in einer Musikschule stehen, sei für ihn das Beste, das hätte passieren können. Zum einen würden sie jungen Menschen dort ein wichtiges Stück Geschichte lehren. Zum anderen sei die Villa seiner Großeltern ein Ort gewesen, der stets von Musik erfüllt war. Tatsächlich war die Familie Bergmann ihrerzeit im Besitz eines Steinway-Flügels, einer Stradivari-Geige sowie eines wertvollen Violin-Cellos, wie Musikschulleiter Tim Beck betonte, der bei der Veranstaltung die Moderation des Gesprächs zwischen Ron Bergmann und Christoph Meyer moderierte. Nur die Geige hätten sie damals bei ihrer Flucht mitnehmen können. Um an die Instrumente und die Musikbegeisterung der Bergmanns zu erinnern, hatte die Musikschule für die Übergabe der Figuren verschiedene Musikstücke mit jüdischem Hintergrund auf den jeweiligen Instrumenten vorbereitet, die von Helmuth Zeihsel (Klavier), Petr Hemmer (Violine) und Michael Strele (Cello) virtuos vorgetragen wurden. In seinem Resümee des Abends lenkte Beck den Blick nochmals auf Christoph Meyer: „Wenn wir alle ein Stück Christoph in uns haben, dann lernen wir, mit der Schande umzugehen.“ |

| voriges Kapitel | nächstes Kapitel |

- Schwäbische Zeitung vom 18.01.2025

- Schwäbische Zeitung vom 18.01.2025